| 研究課題 | Long-Term Income Inequalities in Japan (1980-2020): A Distributional National Account Approach |

|---|---|

| 研究代表者 | Li YANG (Leibniz Centre for European Economic Research) |

| 研究分担者 |

Zhexun MO (Paris School of Economics), Kentaro ASAI (Paris School of Economics), Sehyun HONG (Paris School of Economics), Chiaki MORIGUCHI (Hitotsubashi University), Junji UEDA (Ministry of Finance)

|

|

We are a team of academic researchers from the World Inequality Lab, collaborating with the Ministry of Finance of Japan, as well as Professor Chiaki Moriguchi from Hitotsubashi University to produce high-quality income inequality series for Japan over the long run. This application is a continuation of the previous project research program, where we have already received a grant from the Institute of Economic Research at Hitotsubashi University under the grant ID IERPK2301.

The World Inequality Lab (WIL) is a research lab based at the Paris School of Economics (PSE) in France. It is led by the renowned French economist Thomas Piketty and a team of researchers producing long-run income and wealth inequality series for all available countries/regions in the world. Specifically, the WIL adopts an innovative and rigorous approach, namely the Distributional National Accounts (DINA) methodology (Alvaredo et al., 2020), where we distribute national income to each single percentile of the population distribution, in order to produce well-rounded inequality series at the national level. The detailed results of such national-level inequality series are then assembled and made publicly available on the World Inequality Database (wid.world) online. This inequality database has now become one of the most cited sources of income and wealth inequality data in the world.

The Principal Investigator of this Project Research Program Li Yang, who was the former East Asia Coordinator for the WIL, has co-authored with Professor Thomas Piketty and has already produced rigorous DINA inequality series for Mainland China, Malaysia, Hong Kong, etc. Such research results have already been published in top economics journals (such as American Economic Review, World Bank Economic Review, etc). Other co-investigators of the project such as Zhexun Mo (the current East Asia Coordinator at the WIL and Ph.D. candidate at PSE), Kentaro Asai (Ph.D. candidate at PSE) and Sehyun Hong (Ph.D. candidate at PSE) are all young economists researching on inequalities in the East Asia region as well.

Given the very important topic of further understanding income inequality trends in East Asia, we intend to produce the first-ever Japan Distributional National Accounts (DINA) income inequality series from 1984 till 2019, by combining detailed fiscal data, survey microdata and national accounts data. In addition, we also plan to explore various underlying drivers of Japanese income inequality trends over time.

Thanks to the financial support provided by the Institute of Economic Research at Hitotsubashi University under grant ID IERPK2301, Kentaro Asai and Sehyun Hong made visits to the Institute of Economic Research and collaborated with Chiaki Moriguchi and Junji Ueda to generate the Japan DINA for the two most recent waves (2014 and 2019). Additionally, Zhexun Mo and Li Yang are scheduled to visit the Institute in December 2023. Their aim is to share their expertise in DINA construction from different countries and finalize the methodology for expanding the current work to cover an earlier period (1984-2009).

With collaborating work with the Japanese Ministry of Finance, Junji Ueda (co-PI of this project) wrote a working paper on Japan DINA from 2014 to 2019 (see the working paper attached). Chiaki Moriguchi applied for the anonymized survey microdata and we are at the final stage of getting approved (see the consent agreement form for micro-data usage attached). During this academic year 2023-2024, we aim to finish constructing Japan DINA from 1984 to 2019.

|

|

| 研究課題 | 男女雇用機会均等法が女性の結婚退職、結婚、出産に与えた影響 |

|---|---|

| 研究代表者 | 神林 龍 (武蔵大学) |

| 研究分担者 |

田中 万理 (一橋大学), 森口 千晶 (一橋大学)

|

|

男女間格差は日本社会の喫緊の課題であり、少子化とも深く関連すると考えられている。戦後の民主改革以降、政府はさまざまな政策をもって男女間格差の縮小を図ってきたが、なかでも1985年に成立し、1997年と2016年に重要な改正を経た男女雇用機会均等法(以下、「均等法」)は特に大きな役割を果たしたとされている。

安部(2011)がまとめているように、均等法の役割については、正規雇用の継続就業、賃金水準、学歴や結婚の選択等に与えた影響に関する多くの研究があるが、その分析方法をみると法制定前後のコホートを比較するものが多い。例えば、Abe (2011)は均等法成立の前後に労働市場に参入したコホートについてその後の正規雇用率を比べることで、女性の正規雇用への影響を分析している。この論文では、均等法の女性の正規就業への影響は小さかったが、均等法後に大学を卒業した女性のコホートは、それまでのコホートよりも結婚のタイミングが遅く、結婚確率も低かったという結果が報告されている。また、Edwards (1994)やEdwards, Hasebe and Sakai (2019)は、均等法成立の前後に学歴を選択したコホートを比較し、均等法後のコホートでは女性の大学進学率が上昇し、大学に進学後の結婚確率も低下したことを報告している。しかし、均等法前後の世代間の比較のみでは、世代間の規範・価値観の違いや就職時点の経済状況の影響等と均等法の影響との識別が難しいという問題が残る。さらに、就業継続の選択などでは、均等法成立以前のコホートであっても、調査時点では均等法の影響を少なからず受けていると考えられるため、均等法の影響を過小評価する可能性もある。これらの方法上の課題を克服するにはパネルデータが必要だが、残念ながら日本のパネルデータで最も古いものは(旧)家計経済研究所が1993年に始めたもので、均等法成立前後をカバーするものはない。

本研究では、総務省『就業構造基本調査』(以下、「就調」)の回顧情報を用いて個人の短期間パネルデータを構築することで、先行研究の方法上の難点を克服し、均等法の役割についてより精緻な因果推論を行う(分析手法の詳細は以下の(2)に記載)。アウトカムとして取り上げるのは、女性の退職・出産・結婚行動である。均等法がこれらに大きな影響を与える経路は主に二つ考えられる。一つ目は、均等法が結婚や出産を理由とした退職勧奨を直接禁止している点である。もともと結婚や出産を理由とした退職規程は、1966年の東京地裁判決にて「公序違反」とされて以来違法とされてきたが、あくまでも判例法理の域を出るものではなかった。均等法はこの法規範を成文化したものと位置付けられ、企業は結婚や出産を理由に退職を勧めることが明示的に難しくなったとされている。

二つ目は、均等法が昇進差別を禁止している点である。これにより、女性自身が将来に昇進できるという期待を持つようになったとすれば、その期待の変化によって結婚退職や出産などの行動にも短期的に変化が現れる可能性が高い。実現に時間がかかり効果が長期的にしか現れない昇進・正規雇用・賃金水準を見る場合に比べて、期待に基づく行動変化は短期的に効果が現れやすく、

DIDを用いた分析に適している。本研究では、正規・非正規などの雇用形態の違いや自営など就業形態の違いを用いて適切な比較対象群を想定し、詳細な分析を行う。

さらに、男女雇用機会均等法を対象とする研究は、ある政策が男女間格差に与えた影響を検証するという政策評価の領域を超えて、より深く社会規範の形成のメカニズムを解き明かす可能性がある。同法の特徴は、労働基準法とは異なり、賃金や労働時間といった労働契約の内容そのものを「直律的に」規制する法ではなく、労働契約にまつわる「行為規範」を律する点にある。それゆえ、法による経済行為への影響が規範形成を通じてなされるという観点から均等法の効果を考察することは、日本社会において社会規範がどのように形成されるかを明らかにすることに繋がる。法規範の視点からみると、1985年の制定以前にも(結婚退職にみられるように)男女間格差を是正する法規範の一部はすでに判例法理として確立されていた。均等法はこれらの判例法理を成文化したが、成立当初は同法の諸規程は「努力義務」規程とされ、確固たる法的強制力を持たない Soft Law にとどまっていた(これは規範形成を律するという均等法の特性ゆえの立法方針だった)。1997年改正でこれが「罰則付き規程」に変更され、いわゆる Hard Law による法的強制が可能となり、さらに2016年改正では間接差別の禁止が導入され、実質的な法的強制力を増すことになった。このように、法的強制力の段階的な変化に着目し、その経済行動への影響を比較することは、男女平等という社会規範がどのように形成されてきたかを分析することに通じる。

|

|

| 研究課題 | Fourth industrial revolution technologies, productivity, and wages in Japan |

|---|---|

| 研究代表者 | Cristiano Perugini (University of Perugia) |

| 研究分担者 |

Kyoji Fukao (Hitotsubashi University), Kenta Ikeuchi (RIETI), Fabrizio Pompei (University of Perugia)

|

|

Investments in innovative forms of capital (intangibles, digitalisation, robots, artificial intelligence) are expected to boost productivity, but the magnitude and the timing of the effect depend on the specific type of investment undertaken (Corrado et al., 2023; McGrattan, 2020; Syverson, 2011). How and to what extent productivity gains stemming from such investments translate into wages is an open question, as different intertwined forces are at work. They include the institutional (labour and product market) environments, the type of investment that drives productivity growth, the relationship of complementarity/substitutability between specific investments and workforce segments, and the relative bargaining power of employers and employees.

This research proposal aims to disentangle such mechanisms using microdata available for Japanese organisations (firms/establishments), which enables the investigation of the effects of different types of innovative investments on various sides of wage inequality observable at the workplace level. Specifically, we aim to identify the effect of intangibles, digitalisation and artificial intelligence on productivity and, in turn, how such productivity gains translate into wage dynamics of different segments of the organisation's workforce.

|

|

| 研究課題 | Long Working Hours and Labor-Management Communication |

|---|---|

| 研究代表者 | Gabriel Burdin (University of Leeds) |

| 研究分担者 |

Ryo Kambayashi (Musashi University), Takao Kato (Colgate University)

|

|

Overworking is a major concern of policy-makers in Japan and other developed countries. Long working hours correlate with poor health conditions (Berniell and Bietenbeck, 2020), lower life satisfaction (Lepinteur, 2019), gender gaps (Asai, Kambayashi and Kato, 2015) and may negatively affect productivity (Pencavel, 2015; Collewet and Sauermann, 2017; Shangguan et al. 2021). While supply-side determinants of working hours have been extensively studied (*cite), little is known about the role played by work organization at the establishment level in relation to working time management. Indeed, there is some evidence that certain management practices may affect prevalence of excessively long overtime hours (Kambayashi et al, 2023); however, the role of institutions of labor-management communication, an extended practice among Japanese firms, is still poorly understood.

Specifically, the objective of the project is to advance a research agenda on the role of labor-management communication in managing long working hours, considering the institutional change in Japan "the Work Style Reform (Hatarakikata Kaikaku)" that was implemented in April 2019.

|

|

| 研究課題 | 家計消費格差の推計に関して-所得・地域別物価指数を用いた実質化の影響に関する考察- |

|---|---|

| 研究代表者 | 稲倉 典子 (四国大学) |

| 研究分担者 |

阿部 修人 (一橋大学), 清水 千弘 (一橋大学)

|

|

家計間の消費格差の推計およびその分析は経済学における主要なテーマの一つである。日本における消費格差の代表的な研究であるLi se etal.(2014)では、デフレートの際の物価指数として公式CPIの全国値が用いられており、家計属性による物価の違いは想定されていない。そこで本研究は、日本における消費格差について、家計属性による価格の異質性を取り入れた計測を試みる。

以上が、2023度の本研究申請時に掲げた研究目的であった。今回の継続申請においては、次の2点に重点をおき、さらに分析を拡張したい。

①家計属性別に価格指数を推計する際、考慮する属性(年齢、居住地域、年収、等)を変化させることで、実質消費格差の計測結果にどのような影響があるのか?

②「金銭的な支出を伴わない消費」を家計の消費バスケットに計上した場合、格差の計測結果にはどのような影響があるのか?

①は、使用するデフレーターにより、格差が過少(あるい過大)評価される可能性をふまえ、価格指数を推計する際に(最低限)考慮すべき家計属性を明らかにすることを目的としている。例えば、Wimeretal.2019)は所得カテゴリーの違いを考慮した価格指数を用いた場合、米国において、貧困線以下で生活する人数が320万人増加すると報告している。あるいは、居住地域による住宅関連価格の違いを考慮した場合、本来観測されていた学歴間の賃金格差が減少するとの研究もあるMoretti,2023)。

②は、公式物価統計として用いられている通常の価格指数が、消費量ではなく支出額をウェイトとしていることに関係している。例えば、幼稚園保育料は、2019年10月にスタートした「幼児教育の無償化」を受け、2020年基準の指数品目から除外されている。すなわち、政策的に家計の支出額がゼロ円になった場合、消費バスケットからも、物価指数からも「幼稚園保育」は消滅し、以前と比べて名目消費も実質消費も減少することになる。言い換えれば、子育てや医療等に関する家計の金銭的な負担を軽減し、格差の縮小に寄与する多くの政策効果は、享受しているサービス量は不変であったとしても、『家計調査』をはじめとする統計調査において、支出額の減少、すなわち享受しているサービスの減少として反映される。本研究では、支出額がゼロの消費、あるいは医療や介護をはじめとする現物給付にも着目し、『家計調査』以外の統計調査から、これらの品目に対する消費量を推計した上で、家計属性別の価格指数を計算する。これにより、観察される消費格差が、経済厚生の差により近くなることが期待される。所得格差に関する研究が、再分配「前」の収入ではなく、税や社会保障による再分配「後」の所得に着目するのと同様に、再分配を通じた消費に着目した格差の計測に取り組むことが本研究の学術的特色である。

|

|

| 研究課題 | 戦後の工業統計の電子化とその活用 |

|---|---|

| 研究代表者 | 田中 孝直 (カリフォルニア大学バークレー校) |

| 研究分担者 |

川口 大司 (東京大学), Zachari Pond (カリフォルニア大学バークレー校)

|

|

本研究は、日本の戦後の工業統計の「産業編」「品目編」の都道府県レベルのデータ、約8000ページを初めてデータ化する。工業統計は我が国工業の実態を明らかにすることを目的に作成され、ほぼすべての製造業に属する事業所(従業員が4人以上)を対象に毎年調査を行う。「産業編」は事業所の生産、要素投入(労働、材料)、有形固定資産や在庫に係る変数を含み、「品目編」は工業製品の生産額及び生産量を含む。アメリカ、フランス、インド、中国、カナダなどでも工業統計に類似する調査が行われており、これらの統計は、産業・競争政策、中小企業・新規事業政策、通商・貿易政策、法政策、租税政策、人材政策、環境政策などの施策の実態を理解するために世界で広く活用されてきた。しかし、我が国の工業統計は、1978年以前のデータは原本がスキャンされたPDFのみの形式でしか入手できないため研究および政策立案への活用が困難であった。この期間は日本経済の高度成長期にあたり、経済活動の詳細な理解を深めるには、成長の中心的な役割を果たした製造業における事業所と製品に関するデータの分析が必要不可欠である。本研究ではこのデータをテキスト化し、世界中の研究者がこのデータを活用できるように公開する。このデータ化は日本におけるデータの多様性を向上させ、歴史データの利用を拡張する社会的な価値を持つ。さらに、我々はこのデータを用いて二つのプロジェクトに着手する。

プロジェクト1では、1968年に施行された大気汚染防止法が我が国の工業に与えた影響を明らかにする。過去半世紀にわたる研究により、環境規制の便益はその費用を大幅に上回ることが明らかになりつつある。(See Review by Currie and Walker, 2019, JEL)。米国や日本では大気の質が大幅に改善し健康にも良い影響を与えてきた一方で、環境規制の経済的費用の規模やその解釈に関しては見解が分かれている。環境規制の経済的費用は、理論的には「財の生産から汚染削減活動に再分配しなければならない資源の金銭的な価値」と考えられる(Hazilla and Kopp 1990, JPE)。しかし、米国の環境保護庁などの規制当局は、設備投資や操業、維持費などの汚染削減のための直接的な支出を経済的な損失と見なしている。また、先行研究では環境規制が売上や雇用(Greenstone, 2002, JPE)、新規参入(List et al, 2003, REStat)、生産性(He et al, 2020, QJE)に与えた影響を推計しているが、これらも厳密には厚生の変化とは言い難い。そこで本研究では、過去100年間にわたり経済学で用いられた枠組みを採用する。つまり、我々は環境規制を生産者に対する「税」と見なし、規制が工業製品の限界生産費用および取引価格に与えた影響を推計し、財市場での経済的費用(消費者余剰および生産者余剰)を導出する。

先行研究では、環境規制が財の価格および厚生に与える影響はデータの制約により米国のコンクリート市場を対象にしたGreenstone et al. (2012, WP)やポートランド市のセメント市場を対象にしたRyan (2012, ECMA)に留まる。我が国の工業統計の品目編は20産業の約1800の工業品目について調査し、約700が平均価格(売上および数量)データを含む。これは、品目に関する調査を行わない中国やインド、フランスなどの多くの国や、5年に一度11の品目のみを対象に調査を行う米国の工業統計よりもはるかに網羅的である。このデータを電子化することで、環境政策が経済厚生に与える影響を世界で初めて包括的に分析することが可能になる。さらに、

1970年以来、我が国においてSO2濃度は94%(0.034から0.002ppm)減少したことが環境省(2023)により報告されているように、環境政策は国民の生活に多大な影響を与えてきた。しかしながら、日本では環境基本法をはじめとする一連の大規模な環境政策が産業に与えた影響を因果推論の枠組みを用いて分析した研究はいまだに存在せず、さらに、近年の原子力政策(He and Tanaka, 2023, AEJ:Applied; Kawaguchi and Yukutake, 2017, JUrbanE)や電力市場の自由化、再生可能エネルギーの拡大に係る政策評価の研究も数少ない。本研究を通して世界の環境規制に係る、および我が国の環境分野の政策評価に係る研究のフロンティアを広げる。

プロジェクト2では工業におけるマークアップとマークダウンの長期トレンドを分析し、企業の価格設定行動や市場の競争力の変遷を探求する。近年ではDe Loecker et al. (2020, QJE)やYeh et al. (2022, AER)が米国を対象に、Nishioka and Tanaka (2019, WP; 2023, WP)、 Aoki et al. (2023,WP)が日本を対象にマークアップやマークダウンの動向を分析している。我々は電子化した工業統計データを活用し、これらの研究を戦後の復興、高度経済成長とそれに続くバブル経済までの期間を追加的に含む1950〜2020年の70年間の分析へと拡張する。戦後の我が国では資本蓄積や技術革新と共に人的資本の蓄積が急速に進み高度経済成長時代を下支えした。さらに農業から製造業部門への労働移動に加え、広域職業紹介システムをはじめとする積極的な職業安定行政により地域間の労働移動が促され、市場の地域統合が進められた。行政主導によって高い成長率が保たれたこの時代は、その後のバブル崩壊や長引くデフレーションの時代とは大きく異なる。本プロジェクトでは、マークアップ/マークダウンの推計を通して市場競争力の長期的な変化を把握し、日本経済の全体像を顕在化させ、消費者厚生の改善につながる政策を提示する。

|

|

| 研究課題 | 第二次世界大戦を通じたトップエリート層における世代間の地位継承 |

|---|---|

| 研究代表者 | 髙安 優太郎 (一橋大学) |

| 研究分担者 |

熊埜御堂 央 (ミュンヘン大学), 森口 千晶 (一橋大学)

|

|

本研究の目的は トップエリート層における世代間の社会上層部の地位の維持について 第二次世界大戦が与えた影響を明らかにすることにある 具体的には 経営層や官僚などの社会上層部に位置する人々とその職歴・学歴・住所・家族情報などを記載した紙媒体の人物情報誌である人事興信録をデータ化し エリート家族の親子情報を結合できるデータを作成することに焦点を当てる 私は 戦前の人事興信録データ(1903、1915、1928、1934、1939 年 を用いて 既に幕末期に生まれたコホートと明治初期から中期に生まれたコホートの親子情報の結合に成功した 本プロジェクトでは、同様のデータ処理技術を用いて 明治後期に生まれ 戦後に人事興信録に掲載されたエリートの情報をデータ化し 私が既に作成した親世代のデータセットとの親子情報の結合を試みる

日本では、第二次世界大戦で特に社会上層部における所得の分配に顕著な変化が生じた。Moriguchi and Saez (2008) は日本の税務データを用い、第二次世界大戦によって総所得に占める所得上位1% の人々のシェアが約20% から約6% にまで落ち込んでいることが明らかにした。 しかし,Moriguchi and Saez (2008) のFigure 1 が示すように、所得の減少は全国民に対して同様に影響を与えていれば、社会上層を占める家族の構成は戦前・戦後で変わらなかった可能性がある 本研究では 戦前期にトップエリート層に位置していた家族が 戦後期も社会上層部の地位を維持し続けることができたのかどうかを明らかにする さらに 戦後には 財閥解体や レッド・パージなどで社会上層部の地位を失ったケースが数多く発生したことが トップエリート家族の世代間の地位の継続性に与えた影響も観測することができるなど 研究の拡張性が高いデータの作成を目的とする

これまでにBjorklund et al。 (2012) を含む多くの研究が 所得上位者の一部を用いて世代間弾力性を推定することに成功してきたが、サンプルサイズの制約から追加的な分析には難しさがあった。しかし 人事興信録は トップエリート層を網羅的に収録している点でサンプルサイズの点からユニークなデータの作成に貢献できる さらに 西欧諸国以外では初めて世代間の流動性を測定することができる歴史データセットの作成になるため、学術界への大きな貢献になると考える

|

|

| 研究課題 | The usage trends of digital education technologies in Japan - an investigation of parents' edtech choices |

|---|---|

| 研究代表者 | Lulu Penghui Shi (University of Oxford) |

| 研究分担者 |

Emiko Usui (Hitotsubashi University)

|

|

ABSTRACT

The digitalisation of education is being heavily promoted by the Japanese government, internationalorganisations, and technology firms. Indeed, the education technology (edtech) market is one of the fastestgrowing tech sectors, claiming to leverage on AI technology: the global edtech expenditure is expected to reach$404B in 2025 with a compound annual growth rate of 16.4% CAGR1. Yet, there is little information about howmuch technology is actually being used in the education sector, and what are the factors determining edtechusage.

This project investigates these questions and asks: what is the edtech usage level in Japan? Why do peopleuse and why do they not use edtech? Specifically, the project focuses on parents as gatekeepers in choosingedtech for their children. This project has three research objectives: O1 Build the first ever edtech usage indexthat measures the quantity of edtech usage in Japan; O2 Compare the edtech usage trends in Japan and UK(findings from Shi's previous study); O3 Understand the determinants for Japanese parental decision making inchoosing education technologies for their children's learning. Together, the project will improve ourunderstanding of the usage of education technologies in Japan from a parental perspective.

BACKGROUND

There is currently a lack of methods measuring how much education technologies are used. Investment intoedtech is a commonly used indicator for the prevalence of edtech. During the past decade, the investment intoeducation technology has been increasing exponentially, leading to a surge of edtech start-ups and products thatpromise to improve education services2. This process accelerated during the COVID-19 pandemic schoolclosures, during which many children accessed education through technology. $16 billion venture capitalinvestment in EdTech has been reported in 2020 alone2. However, investment into the edtech market is not adirect measure of the actual edtech usage. The steady growth of investment flowing into the edtech marketreflects investors' confidence in edtech, but they do not offer insights about how much education technology iscurrently being used. Indeed, in Shi's study "Pupil KPI", which for the first time measures the edtech usage levelin the UK2, she showed that the edtech usage rapidly dropped to the pre-pandemic level once the schoolsreopened, which runs against the investment trends. Other proxies for edtech usage include the number ofcomputers per school or schools' internet availability. Yet, these are poor proxies and may not reflect how mucheducation technology is used. Drawing on methodologies developed in Shi's previous study, this project willcreate an index that measures the scope and trend of edtech usage in Japan (O1).

Edtech usage is likely to vary across countries with different institutional settings. As seen during the Covid-19pandemic school closures, the education digitalisation strategies varied greatly across countries3. However, sofar, national-comparative studies on how much education technologies are used are lacking. Addressing the lackof national-comparative edtech research, we will use the edtech usage index to compare the level of edtech usagein Japan and UK. This project compares the edtech trends in Japan and UK (O2).

Families are central to education and provide major inputs into a child's learning. Recent studies have shownthat parents have a major influence on how well children (especially younger ones) learn from technology4. Theincreased uptake of edtech for home use has given parents a critical new role in shaping their children's schooleducation. Families of higher socio-economic status are more likely to successfully utilise edtech along with theusual on-site learning opportunities5. Despite their critical role as domestic gatekeepers of EdTech, we knowlittle about parents' attitudes to its adoption and how these attitudes may vary by their social and family status.This project will provide insights into Japanese parental decision making when choosing educationtechnologies for their children (O3).

|

|

| 研究課題 | The long-run effects of exchange rate intervention on regional disparity |

|---|---|

| 研究代表者 | KUMANOMIDO, Hiroshi (Ludwig Maximilian University of Munich) |

| 研究分担者 |

FUJISHIMA, Shota (Hitotsubashi University), NAKAGAWA, Mariko (Hitotsubashi University), NAKAJIMA, Kentaro (Hitotsubashi University)

|

|

After decades of supporting globalization, the world is shifting toward protectionism to safeguard domestic workers and industries. Since the United States began to impose high import tariffs in 2018, numerous studies have attempted to understand the overall effects of trade protection on the economy (e.g., Fajgelbaum et al., 2020; Amiti et al., 2019). While trade protections encompass quotas, tariffs, and exchange rate interventions, our understanding of the consequences of deglobalization remains limited. In this project, we reexamine the rapid appreciation of the yen caused by the Plaza Accord in September 1985 and assess the long-term effects of U.S. trade protection on the Japanese economy. Specifically, we focus on how U.S. trade protection altered the urban-periphery structure in Japan during the 1980s-2000s by examining the dynamics of local labor markets.

The left panel of Figure 1 shows the transition of the exchange rate between the Japanese yen and the US dollar. While some argue that rapid yen appreciation following the Plaza Accord was one of the prime causes of Japan's "Lost 20 years," it is likely that this is not the sole determining factor. Ito and Corbett (2010) suggested that a combination of factors, including the burst of the economic bubble and aggressive fiscal tightening, contributed to Japanese stagnation throughout the 1990s and 2000s.

In the right panel of Figure 1, the transition of Japanese exports to the U.S. is depicted. Although exports to the U.S. slowed down a year and a half after the significant yen appreciation, aligning with the J-curve effects, it cannot be denied that export firms or industries continued to drive the Japanese economy during this period. However, it is also factual that the relocation of production plants to ASEAN countries or the U.S. by major Japanese exporters was a response to the yen appreciation. The value of foreign direct investments (FDI) by Japan quintupled from 1985 to 1989 (Ishii, 2010). Did this trend of offshoring and FDI contribute to Japanese deindustrialization and regional disparity? This project aims to provide insights into this argument using micro-level data on employment, trade, and firms.

Our research holds potential contributions to the economic literature on several fronts. Firstly, it evaluates the impacts of protectionism, specifically through exchange rate intervention, on the targeted country's economy. Contrary to the belief that deglobalization inherently yields uniformly adverse effects compared to globalization, our analysis explores the nuanced and potentially asymmetric impacts of protectionism. This investigation addresses a crucial question in the literature on trade war and deglobalization: what are the unintended effects of protectionism? Secondly, our project delves into the extent to which U.S. insistence on yen appreciation contributed to Japan's "Lost Decades." Employing micro-level data, we empirically assess whether this factor alone significantly explains Japan's prolonged economic stagnation, as previously discussed in the literature. Lastly, this study examines how firms' expansion into foreign markets impacts local labor markets and urban-periphery structure. Drawing inspiration from the work of Jofre-Monseny et al. (2017), who analyzed the impacts of large plant closure due to relocation abroad using Spanish data, I aim to explore similar dynamics. Their findings highlighted that plant closure had adverse but moderate effects on local employment. The local effects depend on workers' mobility both across industries and regions. Leveraging micro-level employment data from the sample period, our research seeks to unravel how the workers react to the trade shock and the resulting implications for regional disparities.

|

|

| 研究課題 | Pricing of ancillary services in trade platforms |

|---|---|

| 研究代表者 | Simon Anderson (University of Virginia) |

| 研究分担者 |

Susumu Sato (Hitotsubashi University), Yusuke Zennyo (Kobe University)

|

|

The objective of this research project is to build and analyze a new model of pricing by trade platforms that offers ancillary services to third-party sellers. Using this framework, we explore the welfare consequences of regulating the pricing of shipping services in e-commerce platforms, such as Amazon. A recent trend in the regulation of the digital platforms, such Alphabet, Amazon, Apple, and Meta, is intervention with the design and business models of these platforms. For example, the Digital Markets Acts in the EU bans specific digital platforms from engaging in several pre-specified conducts, such as discriminatory treatment of users. This trend in regulatory interventions toward digital platforms makes it necessary for regulators to understand the nature of digital platform business to achieve the goals of regulation.

One important but underexplored area of platforms' business models is the pricing of shipping services in e-commerce platforms. For example, Amazon.com not only imposes percentage (ad valorem) commissions on third-party sellers, but also sells its add-on shipping service (fulfillment by Amazon, FBA) to them on a per-unit basis. FBA has become a crucial input for major sellers in Amazon Marketplace where more than half of major sellers used FBA in 2018 (Statista, 2019). Recently, Amazon's shipping services have been scrutinized by several competition authorities including the US Federal Trade Commission. For example, the Italian Competition Authority initiated an investigation into Amazon's logistic service and its relation to discriminatory treatment of sellers.

While the role of shipping service of Amazon has attracted attention of policymakers, its properties from economic perspectives are underexplored. Hence, to understand the welfare consequences of current regulatory proposals, it is necessary to uncover the manner in which current business models are employed by digital platforms. Based on this background, we develop and analyze a theoretical framework to capture the monetization structure of e-commerce platforms.

Our study analyzes the structural mix and the performance consequences of using per-unit and advalorem fees together in combination. Existing studies have focused on one of the two fee structures, but mostly ignored the combination of the two, despite its presence in online marketplaces. The mix of ad-valorem and per-unit fees has been studied to some extent in Management Science and Operational Research literature (e.g. Cachon and Lariviere, 2005), but not in Economics literature, which has mainly focused on the comparison between the two (e.g. Johnson 2017). Furthermore, the existing studies in the management literature mainly focus on a simple setting of bilateral monopoly in a vertical relation. Our study considers a richer setting where third-party sellers can endogenously join the platform, sellers may have alternative input sources, and the platform may be subject to fee regulation. Economics literature has extensively studied platform pricing, ranging from two-sided markets literature through vertical relations literature. While the former literature studies mostly the platform pricing to attract user participation, the latter studies pricing to exploit trade surplus. Furthermore, most of platform pricing literature assumes simple tariff structures such as membership prices, per-unit prices, or ad-valorem prices alone (e.g., Rochet and Tirole, 2003).

|

|

| 研究課題 | 感染症流⾏下の⾃宅待機がメンタルヘルスに与える影響 |

|---|---|

| 研究代表者 | 井深 陽子 (慶應義塾大学) |

| 研究分担者 |

中嶋 亮 (慶應義塾⼤学), ⼩林 流基 (慶應義塾⼤学), 筧 悠夫 (慶應義塾⼤学)

|

|

本研究プロジェクトの⽬的は、感染症流⾏時の対策としての⾃宅待機がメンタルヘルスに与える影響を分析することである。⼤規模な感染症流⾏に際しては、感染拡⼤防⽌を⽬的とした公衆衛⽣政策としてロックダウン等の⼤規模な⼈流抑制政策が⾏われることがある。これらの政策は、公衆衛⽣⾯の便益とともに社会経済的な副作⽤を持つ可能性が⾼く、その評価が必要である。本研究では、それら社会経済的な影響のうち、⾃宅待機という⾏動制限に起因したメンタルヘルスへの影響に注⽬する。具体的には、2020 年の新型コロナウイルス感染症パンデミック下で⾏われた⼤規模な⼈流抑制政策に起因する⾃宅待機の増加がメンタルヘルスに与える影響を、⽇本の⾃殺者数のデータを⽤いて分析する。

⽇本では、パンデミックが始まった2020年以降特に若年層の⼥性の⾃殺に顕著な増加が⾒られた(Tanaka & Okamoto, 2021)。これまでの研究は、マクロ経済ショックに起因する⾃殺の増加が男性の勤労世代により強く現れることを⽰していることから(薄⽥, 2014)、パンデミック下の⾃殺の増加はこれまでのマクロ経済ショックとは異なるメカニズムで起こっている可能性を⽰唆する。そのような背景から、本研究ではパンデミック下に起こった社会経済的変化の中から⾃宅待機に焦点を当てる。

本研究の学術的特⾊として次の2 点が挙げられる。第⼀は、⾃殺の増加要因として⾮経済的要因である⾃宅待機という側⾯に注⽬し、その影響を定量化するとともに、より強く影響を受けるハイリスク層の特定化を⾏う点である。これまでの⾃殺に関する経済学研究は、⾃殺の主要な動機として経済的要因に関⼼が寄せられてきた(Chen et al., 2012)。⾃殺リスクは、経済的な影響とともに社会的な環境も関連があることが指摘されており、社会的な接点を減少させる⾃宅待機は、⾃殺リスクを⾼める要因となりうる。

第⼆は、⾃宅待機がメンタルヘルスに与える影響を識別するために、シフトシェア操作変数を⽤いて対処する点である。⾃宅待機は、無作為に割当られた「処置」ではないため、その因果効果を分析するためには統計上の⼯夫が必要である。シフトシェア操作変数は、労働経済学、国際貿易など多くの経済学分野で使⽤されてきたが、本研究ではその⼿法を医療経済学研究に応⽤することで分析上の困難を克服し、⾃宅待機が⾏われなかった状況と⽐べてどの程度⾃殺が増加したかを定量的に⽰す。

|

|

| 研究課題 | Understanding the current situation and causes of inequality in Japan: From an international comparative perspective |

|---|---|

| 研究代表者 | Naomi Kodama (Meiji Gakuin University) |

| 研究分担者 |

Eunmi Mun (University of Illinois), Chiaki Moriguchi (Hitotsubashi University)

|

|

As economic growth in developed countries stagnates, widening income/wage inequality is widely recognized as a social, political, moral, and macroeconomic issue (Stiglitz 2015; Therborn 2012). Over the past two decades, income inequality has increased in most of the 14 countries of North America, Scandinavia, Continental and Eastern Europe, the Middle East, and East Asia (Tomaskovic-Devey et al. 2020). Because inequality is relative, it cannot be evaluated by simply looking at the numbers for one country or one point in time. Therefore, international and time-series comparisons are extremely important when conducting inequality studies.

In this study, Kodama and Mun will conduct an international comparative study of income inequality in the countries participating in the COIN project1, of which they are members. Using LEED (linked employer-employee data) for each country, we will compare within- and between-workplace income/wage inequality over time. Tomaskovic-Devey et al. (2020) find that income inequality has widened in 14 high-income countries, particularly between organizations. They show that countries with the stronger institutional employment protections have the lower growth of overall income inequality and between-workplace inequality; when these labor market protections were weakened, they grew faster. However, there are other possible reasons for the widening inequality between organizations. The most prominent explanations include declining institutional protections in labor markets, global trade pressures, and technological change for low-skilled labor (Stiglitz 2015; Card, Heining, and Kline 2013; Tomaskovic-Devey et al. 2020).

Another major interest of this study is the gender wage gap (GWG). In many countries, men and women performing the same job in the same workplace receive similar wages (Petersen and Morgan 1995; Meyersson Milgrom, Petersen, and Snartland 2001; Petersen et al. 1997). However, because men are sorted into higher-wage jobs and women into lower-wage jobs (Blau and Kahn 2017; England, Levine, and Mishel 2020), a large GWG exists in the whole society. Penner et al. (2022), using LEED for 15 industrialized countries, find that although much of the observed GWG is explained by selection into establishments, occupations, and jobs (establishments*occupations), the GWG in within jobs is also an important factor in the gap in all 15 countries by the analysis on hourly wages. This suggests that "Equal pay for equal work policies" play an important role in creating pay equity between men and women.

The horizontal axis of Figure 1 shows the annual income gap between men and women, controlling for basic characteristics (age, years of education, and full-time/part-time status). The red dot is Japan, where female workers in Japan earn 35% less than their male counterparts. Even after controlling for basic attributes, Japan's GWG is the second largest (next to South Korea). The vertical axis shows the GWG within the workplace after controlling for establishment fixed effects in addition to basic attributes. Women in Japan earn 33% less than men within the same workplace, which is substantially lower than in other countries. This means that Japan has, not only a large GWG in the whole country, but also a large gap within-workplace. In Sweden, Denmark, and other Scandinavian countries, both the national GWG and the inequality within-workplace are small. On the other hand, in Korea and Israel, the GWG is large for the whole country, but the gap narrows when compared within the same workplace.

Figure 2 shows the gender gap in hourly wages. In many countries, women work shorter hours than men, so the GWG narrows when viewed in terms of hourly wages. In Japan, however, women earn 32% less than men in hourly wages controlling for basic attributes (horizontal axis), and women's wages per hour within-workplace are also 30% lower than men's (vertical axis). This is a considerably larger gap than the 8% lower hourly wages for female workers in Sweden, the Netherlands, and Norway than for men within the same establishment.

This international comparison shows that Japan has not only a large GWG in the whole society, but also a large gap within-workplace, as well as a large gap in hourly wages that takes into account the difference in working hours between men and women.

|

|

| 研究課題 | 相続税の租税回避行動に関する研究:相続税制改正と死亡票に基づくエビデンス |

|---|---|

| 研究代表者 | 高橋 雅士 (ペンシルバニア州立大学) |

| 研究分担者 |

川田 恵介 (東京大学)

|

|

【研究目的】

本研究の目的は、相続税が納税者の死亡のタイミングに与える影響を定量的に分析することである。また、どのような死因で死亡タイミングが調整されているかを特定することで、先行研究が解明できていなかった死亡を通じた租税回避行動の実態を明確化することである。税によるインセンティブが結婚や出産など家計の意思決定のタイミングに与える影響を分析した研究は数多くあるが、死亡に対する影響を分析した研究は Kopczuk and Slemrod (2003a)、 Gans and Leigh (2006)、 Eliason and Ohlsson (2008)に限られる。上記の分析に関するエビデンスを蓄積することで、利他的効用関数などの経済学の基礎的な概念に関する実証的証拠を提供するとともに、国際的に関心の高い相続税制の社会への影響を租税回避の観点で定量化するなど政策決定においても一定の貢献ができると考えられる。

【学術的特色】

本研究の特色は日本の相続税制の改正という自然実験設定と『人口動態調査』における『死亡票』の個票データを組み合わせた実証研究デザインにある。税務個票データを利用した Kopczuk and Slemrod (2003a)は、観測した死亡パターンの変化が生物学的な死亡であるか、税務申告上の偽装された死亡であるかを識別できないという限界を持つ。また、研究対象である米国の遺産税は、税の対象者が資産分布の極端に右側に位置する個人であるため、より代表的なサンプルに基づくエビデンスが蓄積される必要がある。本研究では人口統計の個票データを利用するため、税が生物学的な死亡パターンに対して本当に影響するかどうかを Kopczuk and Slemrod (2003a)の税務個票データより信頼性が高い形で分析することができる。さらに、死亡要因や家族構成ごとの分析が可能であるため、税による死亡タイミングの変化の実態をより解像度の高い形で分析することができる。(代償として資産や税額のデータがないため、弾力性の推定値に関しては一定の仮定を含むなど、Kopczuk and Slemrod (2003a)と比べて厳密ではない数値となる。ただし、著者は本トピックに対する経済学者の主要な関心は弾力性の厳密な値ではなく符号の正確な推定にあると考えている。)また、日本は死亡者のうち約 10%が相続税の課税対象(米国は約 0.15%)であり、先行研究よりも広範なサンプルに関するエビデンスを蓄積することにつながる。

|

|

| 研究課題 | 農業経営における女性の力を高める:日本の事例から |

|---|---|

| 研究代表者 | 草処 基 (東京農工大学) |

| 研究分担者 |

張 宏浩 (台湾大学), 鍾 秋悦 (屏東科技大学), 阿部 修人 (一橋大学), 北村 行伸 (立正大学)

|

|

Empowering women in business is not just a matter of equality; it is a strategic imperative that can significantly enhance the economic performance. Women constitute a formidable talent pool, and when given equal opportunities in the business world, they bring diverse perspectives, creativity, and unique problem-solving skills. It has been documented that gender diversity in leadership positively correlates with better financial performance and innovation within organizations. By breaking down barriers and fostering an inclusive environment, businesses can tap into a wealth of untapped potential, driving growth and fostering a more dynamic and resilient economy. Moreover, empowering women in business is crucial for achieving sustainable development goals. When women are economically empowered, they invest in their companies and families, leading to improved education, health, and overall well-being. By recognizing and nurturing the entrepreneurial spirit of women, companies can create a more equitable and prosperous future for all.

Empowering women in agriculture is a pivotal step towards achieving sustainable and inclusive agricultural development. Women play a central role in the agricultural sector, contributing significantly to food production, processing, and distribution. Yet, they often face systemic challenges, including limited access to resources, education, and financial services. By empowering women in agriculture, we not only address gender inequality but also unlock the full potential of this crucial sector. Providing women with equal access to land, technology, and education enhances their productivity, leading to increased food security and improved livelihoods for entire communities. Moreover, women are known to be effective stewards of natural resources, practicing sustainable and environmentally conscious farming methods. Recognizing and investing in the agency of women in agriculture is not only a matter of social justice but a strategic approach to building resilient, productive, and sustainable food systems for the benefit of present and future generations.

Although a sizable body of literature has focused on empowering women in agriculture, most of the evidence was drawn from developing economies (e.g., Bairwa, Kushwaha, Lakra, & Meena, 2014; Gibbons, 2023; Muthomi, 2017). Moreover, most of the topics are related to agriculture production and marketing. Relatively less evidence is on agricultural processing. Since women can play different roles in different stages in agricultural production and marketing chains, there will be a need for studies focusing on agricultural processing. This study aims to fill knowledge gap of previous studies on empowering women in agriculture by examining the role of female in decision making process among agricultural processing firms in Japan. In particular, we will examine the characteristics of the firm and local economic conditions are associated with the number of women in agricultural decision making. Moreover, we will evaluate the impact of female decision making participation on a firm's business performance and profitability. We will also go a step further to explore the potential mechanisms behind the evident effect. Using the case study of Japan is also interesting in that women in Japan has been considered as a low socio-economic status compared to other developed countries. Therefore, empowering women's social status is an emerging social topic in Japan now. This study can provide empirical evidence to see how important of female decision making in agriculture in Japan.

|

|

| 研究課題 | Regional Variation and the Asian Little Divergence |

|---|---|

| 研究代表者 | Stephen Broadberry (University of Oxford) |

| 研究分担者 |

Kyoji Fukao (Hitotsubashi University)

|

|

When did Japan overtake China in terms of productivity and living standards? At first sight, using aggregate data for average GDP per capita in both countries, the answer may seem to be in the 18th century. However, China was much bigger than Japan in terms of both population and area, so it is quite possible that China contained a region that was as big as Japan and also had higher living standards than Japan. If that was the case, would we still say that Japan was ahead of China in the eighteenth century? And once we recognize the importance of regional variation in China, shouldn't we also consider the impact of regional variation within Japan?

This issue of regional variation has played a key role in one of the central debates in economic history, the Great Divergence between Europe and Asia. Until recently, most economic historians were content to accept that Europe diverged from Asia many centuries ago, as it was possible to point to much higher living standards in small European economies such as Britain and the Netherlands than in China. But in 1600, the combined population of Britain and the Netherlands was less than 6 million, compared with 160 million in China. Further investigation has revealed that the Yangzi Delta was much richer than China as a whole and had a population of more than 20 million. Comparing Britain and the Netherlands with the Yangzi delta rather than China as a whole, the most developed part of Europe had not pulled ahead of the most developed region of China until the eighteenth century (Broadberry et al. 2018, 2021).

Our aim in this project is to assess the implications of regional variation in both China and Japan for the Little Divergence in Asia. Japan's population in 1600 was 17 million, or slightly smaller than China's Yangzi delta. Hence a fair comparison can be made between the Yangzi delta and the whole of Japan. It is also interesting, however, to see if smaller regions of Japan, such as Kinai, were already forging ahead of the Yangzi delta.

As a final step, we will consider the implications of regional variation in India for the Asian Little Divergence. Just as GDP per capita was higher in the southern parts of China as a result of the greater prevalence of rice farming in contrast to wheat farming in the north, is necessary to consider the possibility that a region of rice-growing south India may have been significantly richer than India as a whole.

|

|

| 研究課題 | The role of Expatriates in Facilitating Knowledge Transfer to Foreign Affiliates |

|---|---|

| 研究代表者 | René Belderbos (KU Leuven) |

| 研究分担者 |

Shinya Suzuki (Musashi University), Hiroyuki Okamuro (Hitotsubashi University)

|

|

Multinational enterprises (MNEs) locate research and development (R&D) abroad to develop and adapt products for local markets, to take advantage of the availability of scientist and engineers at lower costs, and to draw on host country knowledge (e.g. Kuemmerle, 1999; Belderbos et al., 2013; Song et al., 2011; Belderbos et al, 2008; Lewin et al., 2009). Yet, their foreign R&D operations may be exposed to the risk of knowledge spillovers and misappropriation abroad, in particular if they are facing environments with weak intellectual property rights (IPR) protection. This limits the extent to which MNEs can appropriate value from their R&D (Schmiele, 2013) and may lead MNEs to reduce their overseas R&D investments and knowledge transfer to foreign affiliates.

Extant research has suggested that organizational practices of MNEs can serve to protect their intangible assets in weaker IPR environments and facilitate knowledge transfer. Zhao (2006) has suggested that MNEs can rely on a segmentation of tasks involved in an R&D project across geographically dispersed R&D sites. Alcácer and Zhao (2012) find that such 'internal linkage' strategies, as identified by multi-location inventor teams, indeed reduce knowledge spillovers between collocated firms. Belderbos et al., (2021) confirm that firms adopting such an internal linkage strategy see their market value rise if they invest in weak IPR environments abroad. Yet, such intra-firm organizational strategies across dispersed R&D sites is complex and costly and may not be an effective option in particular for small MNEs. An alternative organizational strategy may be to aim to exert more control over foreign affiliates and R&D operations abroad by maintaining expatriates sent from the home country to manage affiliate operations (Berry, 2017). However, it is not clear under which contingencies and for which firms the use of expatriates is an effective strategy allowing MNEs to invest in foreign R&D and knowledge transfer. In this research project, we examine a number of such key contingencies.

First, labor mobility in a country affects firms' concerns of the leakage of knowledge, if knowledgeable employees start to work for local firms (Schmiele, 2013). Park and Belderbos (2022) show that MNEs are discouraged from locating R&D in host countries with greater inventor mobility, even if such countries have good IPR protection. Second, the effectiveness of expatriates may depend on cultural traits of countries. It has been suggested that greater cultural distance between host and home countries reduces knowledge transfer from MNEs (Pisani and Ricart, 2018). In such environments expatriates could perhaps mitigate the negative effect of cultural differences in knowledge transfer. Third, expatriates may find it more difficult to control R&D and knowledge spillovers in affiliates if these are acquired local firms with their own local business culture, rather than greenfield affiliates set up by the MNE itself. Fourth, risks of unwanted knowledge spillovers will be greater if the MNE's technology is at the global technology frontier compared to when the MNE is a technology follower. Fifth, for smaller MNEs, reliance on expatriates may be the only feasible source of control over knowledge transfer, while large MNEs may have alternative organizational strategies at their disposal.

Hence, we examine the relationship between knowledge transfer to foreign affiliates and the assignment of expatriate managers to mitigate the risk of knowledge spillovers, under various environmental and firm contingencies. As key contingencies we examine 1) the extent to which foreign affiliates are challenged by labor mobility (mobility of inventors) in the host country, 2) the cultural distance between host and home countries, 3) the establishment mode of the foreign affiliate through greenfield investment of acquisition 4) the technology position of the MNE and the value of its technologies, 5) whether then MNE is large or small. The analysis of knowledge transfer to foreign affiliates controls for various factors, such as affiliate experience and size, host country market size and growth, as well as the use of the MNE of internal linkage strategies

|

|

| 研究課題 | 先進諸国における製造業縮小に関する理論的・実証的研究:定量的一般均衡モデルの構築と政府統計ミクロデータを用いた構造分析 |

|---|---|

| 研究代表者 | 加藤 隼人 (大阪大学) |

| 研究分担者 |

鈴木 健介 (ペンシルベニア州立大学), 高橋 資哲 (ペンシルベニア州立大学)

|

|

本申請書は、2023年度一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究の追加公募において採択された研究課題「先進諸国における製造業縮小に関する理論的・実証的研究定量的一般均衡モデルの構築と政府統計ミクロデータを用いた構造分析」(IERPK2321の継続を申請するものである。総務省および経済産業省の調査票情報利用に関する承諾通知はすでに送付されており、本申請書に添付されている。

日本を含む先進諸国においては、国内経済活動における製造業シェアが軒並み低下傾向にある。我が国では、1970年代にはGDPの46%を製造業が占めていたが、その割合は2020年には20%へと低下し、経済活動のサービス化が進んでいる。経済の発展に伴い、経済活動が第一次産業(農業)から、第二次産業(製造業)、次いで第三次産業(サービス業へと移行していくことは、ペティ=クラークの法則として実証的に古くから知られている。

産業構造の変化の背景として、いくつかの理論的メカニズムが提唱されてきた。たとえば、各産業の財・サービスに対する需要の所得弾力性が所得によって異なる(非相似拡大的な選好;non-homothetic preferences)場合、所得の増加によって各産業への支出シェアが変化するという所得効果が産業構造の変化を引き起こすと考えられる。あるいは、産業間で生産性の成長率に変化がある場合、労働が成長率の低い部門へ移動し、産業構造の変化が生じる(ボーモル効果)。これらの理論的メカニズムは、構造変化(structural change)と呼ばれる一連の先行研究において広く分析が進められてきた。

他方、経済のグローバル化(貿易の自由化等)も、一国の産業構造に大きな影響を及ぼすと考えられる。新古典派貿易理論が示唆するように、貿易の自由化は、その国が比較優位を持つ産業への特化を促す。中国や新興国の台頭は、国際分業によって我が国の製造業を縮小させ、経済活動のサービス化を進めた可能性もある。

本研究課題は、我が国における製造業の縮小が、非相似拡大的選好および国際貿易(国際分業の深化)によって、どの程度説明されるのかを定量的に明らかにすることを目的とする。動学的な多数国一般均衡モデル(貿易モデル)を構築し、資本蓄積と非相似拡大的選好を組み込むことにより、所得増加による需要サイドの変化と、貿易コストの変化や新興国の生産性上昇による国際貿易の深化が、共に、先進国内の製造業の縮小を説明できるような理論モデルを提示する。政府統計ミクロデータを用いたモデルの推定と反実仮想分析を通じて、二つのメカニズムがデータで観察される産業構造の変化をどの程度説明するかを検証する。

本研究は2つの学術的特色をもつ。1点目は、先進国における製造業の縮小を、先進国内の構造変化と他の先進国や発展途上国との国際貿易を含めて包括的に分析することである。先行研究においては、閉鎖経済において構造変化のモデルを定量化し、製造業の縮小を分析したものとして、Boppart(2014)やComin,Lashkari,and Mestieri(2021)があり、また中国の台頭が米国の製造業をいかに縮小させたかについては、シフトシェア回帰を用いた誘導系の分析としてAutor,Dorn,and Hanson(2014)、数量的一般均衡モデルを用いた分析としてCaliendo,Dvorkin,andParro(2019)とGalle,RodriguezClare,andYi(2023)がある。しかし、先進国内の構造変化と中国の台頭を含む国際貿易の変化のどちらがどのくらい先進国内の製造業に影響を与えたのかという包括的な研究は、本研究がはじめてである。2点目は、定量的国際貿易理論と構造変化の経済成長理論に対する理論的な貢献である。本研究は、現在標準的な多数国の定量的貿易モデルとして知られるイートン=コータム・モデル(Eaton and Kortum, 2002)を動学的に拡張し、資本蓄積と非相似拡大的選好を組み込むことで、多国間の貿易と構造変化を1つのモデルで表現する。先行文献においては、Eaton, Kortum, Neiman, and Romalis(2016)とRavikumar, Santacreu, and Sposi(2019)がイートン=コータム・モデルに資本蓄積を組み込んだ動学モデルを分析している。いずれも1国がより豊かになると、より高い支出シェアをサービスに割り当てるという非相似拡大的選好に伴う構造変化をとらえていない。また、構造変化に関する文献として上に挙げた、Boppart(2014)やComin et al.(2021)は閉鎖経済のモデルであり、国際貿易はモデルに含まれていない。申請者らの知る限り、国際貿易と非相似拡大的選好を含むモデルを分析した唯一の論文はMatsuyama(2019)であるが、これは2国モデルを解析的に分析しており、本研究のような多数国の定量的モデルとは目的が異なる。よって本研究は、非相似拡大的選好・資本蓄積・多国間の国際貿易を包含するはじめての定量的モデルを構築し、推定する点において、重要な理論的・実証的な貢献を持つと確信する。

|

|

| 研究課題 | 医療におけるより良い意思決定を目指して |

|---|---|

| 研究代表者 | 原 千秋 (京都大学) |

| 研究分担者 |

井伊 雅子 (一橋大学), 葛西 龍樹 (福島県立医科大学), 武岡 則男 (一橋大学), 高橋 悠太 (一橋大学)

|

|

医療において適切な治療や施術を選ぶために,検査は不可欠である.検査が罹患や感染を正しく指し示す(感度と特異度が共に 1 ,あるいは同値だが偽陽性や偽陰性の確率が 0 )ならば,検査結果の通りに治療や施術の方針を決めれば良いのだが,実際の検査には偽陽性や偽陰性がつきものである.この場合,検査結果に基づいて選んだ治療方針がむしろ患者に害を及ぼすこともあるので,治療方針の選択は不確実性下の意思決定問題と言える.

これまでは,不確実性下ではベイズの公式を使って感度と特異度および(性別・年齢・居住地など,検査前から明らかな被験者の特性に基づく)罹患率や感染確率から偽陽性や偽陰性の確率を導出して施術などを決めることが望ましいとされてきたが,現実には感度・特異度・感染確率が確定できないこともある.最近まで猛威を振るった新型コロナウイルス感染症はその好例である .感染拡大初期には感染確率が不明であったが,その後自宅で被験者が行う検査キットが普及するにつれ,感度が不明になってきた.このような場合,曖昧さ(ambiguity)もしくはナイト的(Knightian)不確実性の下での意思決定問題として治療方針などを決めなくてはならない.

ナイト的不確実性の下での情報更新(information updating)に関するこれまでの研究により,曖昧さの下の意思決定はしばしば動学的一貫性( dynamic consistency)を欠くことがわかってきた新型コロナ感染症のように,隔離や ロックダウンといった大きな外部性を伴う意思決定においては,動学的一貫性は不可欠である.そこで,本研究では,あえて意思決定者(新型コロナ感染症の例で言えば,政府)に自らの選好(目的関数)の変更を促すことで,動学的一貫性を担保することを目指す.意思決定論においては意思決定者の選好はいわばプリミティブ(与件)として取り扱われるが,本研究はそれをどのように変えるべきかを論ずる点に特色がある.また,動学的一貫性を担保する他の選好は一般に多数存在するが,その中で特に元も選好に類似するものを見出す(つまり, 動学的一貫性を達成するために必要最小限な変更を加えるが,例えば曖昧さ回避の度合いなどにはなるべく変更を加えないようにする)ことを目指す点でも,本研究は特徴的である.

|

|

| 研究課題 | Gender Bias in Evaluations and Promotions |

|---|---|

| 研究代表者 | Yukiko Asai (University of Chicago) |

| 研究分担者 |

Hideo Owan (Waseda University)

|

|

While workplaces and educational opportunities have become seemingly more equal over time, a significant gender wage gap still remains even after accounting for education, work experience and occupational choices (Goldin, 2014; Blau and Kahn, 2017).

One key source of the remaining gap are differences in promotions and variable performance pay. While somewhat dated, Lazear and Rosen (1990) argue that the ability standard for promotion is higher for women because of a lower propensity to remain on the job. However, this has certainly been changing over time as women are more likely to return to work after childbirth. Both promotions and performance pay are often determined based on performance evaluations, which often include subjective own-evaluations as well as supervisor evaluations.

Our study is motivated by the possibility that women evaluate their work performance more negatively than men, which contributes to the gender gaps in pay and promotion. Previous literature has a quite general and robust finding that men have overconfidence and have more tendency to selfpromote themselves (Niederle and Vesterlund, 2007) especially in stereotypical male fields (Lundeberg, 1994; Deaux and Farris, 1977; Coffman, 2014; Bordalo et al. 2019). Relatedly, women are less likely than men to negotiate their starting wage (Roussille, 2023). A challenge in the literature has been linking these gender differences in beliefs to differences in workplace outcomes, due to data availability.

The key challenge in studying this question is that subjective evaluations are not observed in most labor market data. Neither are objective measures of ability or productivity. To make progress, we will analyze detailed employment records from a large business solutions firm. Like many firms in this industry, there is an underrepresentation of female employees at the top of the organizational hierarchy. This firm has an evaluation system consisting of a skills assessment (SA: carried out on a semi-annual basis) and a management by objectives system (MBO: carried out on an annual basis). Under its MBO, targets are set at the beginning of the year and performance is assessed according to how well the targets have been achieved at the end of the year. Thus, these personnel records contain ideal information to study this question: objective measures of ability that are linked to subjective evaluations used for promotions.

The personnel records cover just one firm, albeit a large firm, and with granular details. To fill in these gaps, we rely on a second dataset, the Basic Survey on Wage Structure (BSWS). The BSWS, conducted every year by Japan's Ministry of Health, Labour, and Welfare, is an employer-employee matched dataset for a sample of establishments and their workers. Work hours and earnings, as well as tenure and some basic demographics, are collected for a random sample of employees in each firm. We will use BSWS data to document the gender gap in wages and hours in firms.

|

|

| 研究課題 | Bridging the Gap: Race/Ethnicity, Gender, and Teacher-Student Matching in Education |

|---|---|

| 研究代表者 | Margarita Pivovarova (Arizona State University) |

| 研究分担者 |

Takashi Kurosaki (Hitotsubashi University)

|

|

Reducing educational inequality for underrepresented groups is one of the most important challenges in human capital development and educational policymaking worldwide. In the United States, there is a particular focus on addressing disparities based on race/ethnicity and gender. The No Child Left Behind Act (2002), the major education initiative of the Bush Administration, was intended to raise educational achievement and close the racial/ethnic achievement gap. Still, in 2009, according to the 2009 American Community Survey (ACS), there was a 14.1 percentage point black-white racial gap in college enrollment. The persistent gap along gender lines among Black youth was notably larger, reaching 16.5 percentage points (Aucejo & James, 2019).

Previous studies have highlighted the role teachers play in narrowing both opportunity and achievement gaps along race and gender lines, emphasizing teachers' impact on the cognitive growth, intellectual engagement, and even the long-term life outcomes of students who share the same race/ethnicity or gender (Blazar and Kraft, 2017; Borghans et al., 2008; Redding, 2019). However, limited evidence exists that provide guidance on how to mitigate gender disparities in educational attainment within the same race or gender.

Hence, this study aims to investigate the joint effects of teacher race/ethnicity and gender on student achievement, with a specific emphasis on the sustained interaction between students and teachers of the same race/ethnicity and gender over an extended period. We anticipate that our findings will highlight the significance of promoting diversity within the teacher workforce as a means to improve student outcomes.

|

|

| 研究課題 | 職場でのメンタル不調のスクリーニングが労働者に与える影響 |

|---|---|

| 研究代表者 | 河村 絢也 (東京大学) |

| 研究分担者 |

哥丸 連太朗 (東京大学)

|

|

【研究の背景】

近年、精神疾患を抱えている労働者の数が増加している。厚生労働省「精神障害の現状」によると、日本では傷病手当金受給者件数に占める「精神及び行動の障害」の割合が2011 年で25.64%であったのに対して、2019 年では32.72% と増加傾向にある。Bubonya et al. (20172017)は、このような深刻化しているメンタルヘルスの問題は、医療費等の財政的コストだけではなく休職や離職、労働者の生産性低下などを通じて企業の生産活動にも及ぶと指摘している。したがって、経済学の観点においてもメンタル疾患に関する予防医療について研究を行うことは重要である。

【研究目的】

本研究の目的は、2015 年1 2 月に従業員数50 人以上の事業所で労働者へのストレス状況の検査と結果の通知が義務化されたストレスチェック制度の効果検証を通じて、職場におけるメンタル不調のスクリーニングが労働者の生産性に与える影響を明らかにし、その影響がどのようなメカニズムに基づいたものであるかを明らかにすることである。より具体的には、本研究で以下の二点について検証する。一点目は、スクリーニングの実施が労働者のストレスの有無、休職、退職とったアウトカムに与える効果の検証である。二点目は、スクリーニングの実施が労働者の医療機関受診行動や職場による環境改善施策を通じてどのようにアウトカムに作用したのかというメカニズムの検証である。

【本研究の特色】

ストレスチェックやメンタル不調のスクリーニングに関する先行研究はImamura et al. (2018) があるが、本研究は以下の二点において特色を有する。

1) 因果関係の識別:先行研究では、スクリーニングを行ったグループ(介入群)のみのアウトカムを介入前後で比較している。しかし、近年の政府によって導入されたハラスメント対策に関する法整備等の他の要因がメンタルヘルス関連のアウトカムに作用している場合、この分析デザインではスクリーニングによる因果効果を識別できない。本研究では、回帰不連続デザイン RDD により介入群と対照群を比較することで因果効果を適切に識別することができる。

2) メカニズムの検証:先行研究ではどのチャネルを通じてスクリーニングがアウトカムに作用するのかが明らかとなっていない。そこで、本研究ではスクリーニングが労働者の医療機関受診行動や職場の労働環境改善施策に与えた影響を分析することで、どのようなメカニズムでメンタル不調のスクリーニングがアウトカムに作用するのかを明らかにすることが可能となる。

|

|

| 研究課題 | Gendered and Distributional Impacts of Clean Water Access: Evidence from Tap Water Policy in India |

|---|---|

| 研究代表者 | YuJung (Julia) Lee (Colorado State University) |

| 研究分担者 |

Marc Jeuland (Duke University), Kazuki Motohashi (Hitotsubashi University)

|

|

Globally, two billion people do not have access to safe drinking water, and among them, 282 million people collect water from a source that requires a trip of 30 minutes or more. The largest health risk attributed to a lack of access to clean water is diarrheal disease, which accounted for over one million deaths in 2019 (WHO, 2023). In addition to its health benefits, access to clean water has important implications for the well-being of women and girls. Because women are often burdened by unpaid domestic work that includes water collection, making clean water more available can empower women through time saved on collecting water. Past studies have shown causal evidence of the impacts of clean water access on health and time use by evaluating programs at a smaller scale (Kremer et al., 2011; Devoto et al., 2013; Meeks, 2017). However, less is known about the consequences when the programs are scaled up as a nationwide policy. The benefits of clean water access can also vary across areas with different gender norms and composition of social groups. Therefore, we will examine how nationwide clean water policy affects different areas with varying levels of gender biases and marginalized populations across India, a perspective not achievable in previous smaller-scale studies.

The purpose of our project is to assess the differential impacts of a nationwide policy to provide clean water access in India. Prime Minister Modi's government launched the Jal Jeevan Mission (JJM) in 2019 with the aim of providing tap water access to all households in India by 2024, resulting in an about 40% increase in piped water access to date. What are the gendered and distributional consequences of India's piped water infrastructure initiative? Our project will evaluate how clean water access under this policy has impacted people's lives in three dimensions.

First, we will examine the gendered impact of clean water access. We will investigate whether the impact on women's time use is more prominent in areas with stronger gender bias. There is a potential for a significant reduction in water collection time, but local customs may hinder the introduction of well-designed infrastructure that empowers women, leading to incomplete benefits. We also explore whether women reallocate time saved from water collection to income-generating activities and education.

Second, we will examine the distributional impact of clean water access. Specifically, we will investigate whether areas with more marginalized populations in India, such as the Scheduled Castes, have gained more access to piped water and benefited from time saved in water collection. Increased access to piped water among marginalized groups can also have an unintended negative effect on privileged groups, such as the General castes who have already invested in their own wells. Increased water usage could lead to groundwater depletion, making it challenging for these groups to extract water from existing wells. We will investigate this potential negative spillover effect.

Third, we will assess the differential impact of clean water access depending on the quality of piped water projects. While the central government covers the construction costs, the specifics of each project are determined at the village level, leading to variations in project quality across villages. Even in areas with tap water access, the quality of the water and the reliability of the infrastructure may be poor, particularly in marginalized regions. We will investigate how these variations in project quality affect the benefits derived from clean water access.

Our project contributes to the literature on the benefits of clean water access in two ways. Firstly, we will offer a more comprehensive evaluation of piped water access by investigating a nationwide policy. Unlike most past studies that focus on the benefits of small-scale programs in specific regions (Kremer et al., 2011; Devoto et al., 2013), our project examines how these benefits are distributed across diverse areas of India, each with different gender norms and social group compositions. In addition to benefits, we will also investigate potential negative spillovers, such as groundwater depletion resulting from increased water usage under a large-scale nationwide policy. Secondly, while many studies have focused on the connection between clean water and health outcomes (e.g., Zhang, 2011), there are limited studies that offer causal evidence of the time-use benefits for women and marginalized populations. We will provide additional causal evidence in a novel way by exploiting temperature shocks that affect water demand, as well as the varying degrees of increased piped water access across different districts in India. Examining the role of the quality of piped water projects in terms of water quality and reliability also adds a new perspective.

|

|

| 研究課題 | ミクロデータを応用した観光動態モデル構築のための統合研究 |

|---|---|

| 研究代表者 | 菅 幹雄 (法政大学) |

| 研究分担者 |

大井 達雄 (立正大学), 宮川 幸三 (立正大学), 南 和宏 (統計数理研究所), 伊原 一 (一橋大学), 伊藤 伸介 (中央大学), 出島 敬久 (上智大学), 廣瀬 雅代 (九州大学)

|

|

日本では2022 年10 月に入国制限が大幅に緩和されたものの,依然として外国人の入国者数は低迷している。この背景には中国でのゼロコロナ政策の継続などの外的要因だけでなく,新型コロナウイルス感染症の影響が3 年近く継続したため,観光行動に対する慎重な姿勢がみられる。国内観光においては,その対策として全国旅行支援が行われているが,観光業界からは需要の先取りに過ぎないという意見も一部存在し,観光市場における持続可能な成長はまだまだ困難な状況にある。

そこで,本研究では昨年度の「アフターコロナ時代におけるデータ駆動型観光振興の構築のための実証研究」を発展させ,「ミクロデータを応用した観光動態モデル構築のための統合研究」というテーマのもとに,これまでのミクロデータを使用した実証分析を深化させ,分析結果から地域経済の活性化や観光振興の策定にとって有用なモデルを構築することを目的としている。

観光業界はコロナ禍の影響を大きく受けた産業の1つであることは間違いない。一方で,社会全体に目を向けると,この3 年間で大きくデジタル環境は進化した。例えば,人流データの活用があげられる。実証分析研究においても,地理空間情報を含む分析手法,すなわち空間統計学や空間計量経済学によるアプローチが増加傾向にある。このような研究が進展する背景にミクロデータの利用環境の拡大もあげられる。ミクロデータを使用した分析は観光市場における持続可能な成長に資するものであり,今後も質量の両面で研究成果が生み出される必要がある。

本研究では,ミクロデータを使用した観光市場や観光行動における実証分析を進化させるだけでなく,空間統計学や空間計量経済学における分析手法の応用という貢献も果たすことができる。上記でも述べたように,最近では地理空間上の位置情報とミクロデータを統合する研究が増えつつあるが,まだまだ十分ではない。そのため本プロジェクトの研究成果は観光学に対する貢献だけではなく,他分野への汎用性が期待できるものである。

|

|

| 研究課題 | The Structural Transformation of Innovation in the United States and Across the World |

|---|---|

| 研究代表者 | Danial Lashkari (Federal Reserve Bank of New York) |

| 研究分担者 |

Yuta Takahashi (Hitotsubashi University)

|

|

In this project, we aim to construct a new framework to generate predictions regarding the future evolution of productivity growth across sectors and in the aggregate for the US economy, and also across other countries, including Japan. Historically, every growing economy goes through a process of structural transformation in its sectoral composition: first, employment and production shifts from agriculture to manufacturing and then continues to move away from manufacturing toward services. Since productivity growth in services has historically been lower than other sectors, aggregate productivity growth is expected to slow down as the structural transformation of the economy shifts it toward services. In this project, we will take the alternative view that innovation could also shift toward an expanding sector such as services, leading to a rise in the productivity growth of this sector. Accordingly, we will develop a new theoretical framework that considers both demand-side "pull" factors (how innovators respond to changes in market size across sectors, e.g., as the service sector grows) and technological "push" factors (how innovators respond to differences in innovation costs across sectors and how these costs evolve over time). Using this framework, we will carry out a quantitative exercise to determine the evolution of productivity growth at the sectoral level, and how the latter shapes the long-run trends in aggregate productivity growth.

Background. In our previous contribution with the same team of collaborators, we studied the importance of the demand-side forces in shaping structural transformation, that is, the specific pattern of the evolution of sectoral employment that appears across most growing economies. In the paper "Structural Change with Long-run Income and Price Effects," we showed that the cross-sector heterogeneity in income-elasticity of demand (i.e., demand nonhomotheticity) may explain the majority of the observed patterns of structural transformation across countries. In this paper, we began with a collection of robust evidence both at the micro (household) level and macro (industry) level, documenting a stable relation between relative sectoral demand for the products of agriculture, manufacturing, and services industries and consumer income of consumers. The key fact is that this relationship remains stable across very different levels of income. We then provide a tractable extension of the CES demand system that allows for heterogeneous income elasticities across goods and closely matches the observed empirical patterns at the micro and macro levels. We discipline the available data on sectoral employment shares across 40 countries using a multi-sector growth theory that features our proposed preferences. We found that the nonhomotheticity of demand for manufacturing, service, and agricultural products is the key determinant of the observed reallocations of employment across the corresponding industries throughout the 20th century. The project proposed here will build on these findings to study how such nonhomotheticity in preferences may further in turn lead to demand-side "pull" forces that further shape the direction of innovation and sectoral productivity growth.

|

|

| 研究課題 | Green Investments and Environmental Risks: Banks, Firms and Public Policies |

|---|---|

| 研究代表者 | Alberto Zazzaro (University of Naples Federico II (Naples, Italy)) |

| 研究分担者 |

Arito Ono (Chuo University), Iichiro Uesugi (Hitotsubashi University)

|

|

"Going green" is a complex task that requires high investments and radical changes in production processes and management methods for banks and firms. The objective of this research project is to examine empirically the links between the intensity of green investments in the economy and local environmental risks. In this context, we analyze the investment efforts of banks, firms and public policies to support the transition to a green, low-emissions and climate-resilient economy and how they associate with the degree of local environmental risks and the occurrence of natural disasters.

The analysis will be carried out both at the aggregate, regional and sectoral level, and at the production unit level (banks and companies). The unit of the University of Naples will provide three main novel contributions to the literature on green investments: (1) to what extent local environmental risks and natural disasters spur or deter green investments and which is the moderating role of banks and public policies; (2) whether regions with developed green sectors experience less environmental risks; (3) to what extent "green" public subsidy programs produce additionality effects on privately-funded green investments and stimulate green startups.

|

|

| 研究課題 | ミクロデータを用いた家計の就業・消費行動と金融資産選択に関する計量経済分析 |

|---|---|

| 研究代表者 | 伊藤 伸介 (中央大学) |

| 研究分担者 |

林田 実 (熊本学園大学), 出島 敬久 (上智大学), 大野 裕之 (東洋大学), 村田 磨理子 ( (公財)統計情報研究開発センター), 宮崎 毅 (九州大学), 岡﨑 稔 (一橋大学), 古隅 弘樹 (兵庫県立大学)

|

|

主要先進国では近年一様に少子化傾向が観察されているが、わが国はその中でも少子高齢化と人口減少の進展が速いものと予測されている。少子高齢化への政策対応では、就業率と出生率双方の向上が求められており、共働き世帯の増加はもちろん、フルタイム労働者の比率の増加が続くものと考えられる。こうした働き方と所得の源泉の変化によって、家計の消費行動と資産蓄積の状況は、より多様化することになる。

一方、少子高齢化によって公的年金の給付と負担のバランスが変化することで、家計では生涯の予算制約における貯蓄の重要性が高まるとともに、それぞれの働き方に応じて、リスクを考慮した金融資産の選択が求められるものと考えられる。こうした問題意識に基づいて、わが国における家計の金融資産選択と就業・消費行動の関係を、政府統計ミクロデータを用いて究明することが本研究の目的である。

具体的には,世帯員の年齢、教育水準、子どもの状況などの属性に注意しながら、わが国における家計の金融資産選択と就業行動,消費・貯蓄行動の関連を定量的に把握することを指向している。それによって,少子高齢化と人口減少の進展によって、以上のような家計行動がどのような影響を受け、現在の公的年金等の社会保障制度のもとで、どこまで持続可能であるのかを定量的に評価することが可能になる。本研究においては、教育歴や就業時間がわかるように調査項目が拡張された全国家計構造調査など、詳細な家計の情報を含んだ政府統計ミクロデータを用いて実証分析することに意義がある。

人口のうち労働力の減少に対応するためには、就業率と出生率双方の向上が課題となり、それらを両立させるようなワーク・ライフ・バランスが求められる。こうして共働き、その中でもフルタイムの構成割合が増加することによって、消費財の構成が時間節約的なものに変化するとともに、貯蓄の増加だけでなく、リスク回避度が変化することで、金融資産のうちリスク資産の割合を拡大できるなど、資産選択の変化も期待される。それによって、少子高齢化で公的年金の給付額に不確実性が増すことを補うように、各家計がより効率的な資産選択で、老後の資金を確保するあり方が検討できる。そこで,本研究では,家計の働き方に応じた金融資産選択と家計の消費・貯蓄の連関について実証研究を行う。また、年齢、就業状態、職業、世帯構造等の個人の属性や地方自治体の提供するサービスが個人の移住に関する意思決定に影響を及ぼすが知られている。本研究では、こうした人口移動の要因に関する実証研究も行う。

以上の推定においては,モデル選択や変数選択に関する探索的な実証研究の可能性も探りながら, 標準的な推定手法と機械学習による予測の比較・検討を行う。それらによって,現代的な計量経済手法に基づく政策評価と経済予測の可能性を追究することが本研究の特色である。

|

|

| 研究課題 | 仕事と育児の両立支援施策と女性就労に関する研究 |

|---|---|

| 研究代表者 | 平河 茉璃絵 (日本大学) |

| 研究分担者 |

臼井 恵美子 (一橋大学)

|

|

少子高齢化が進む中で、人口構造の変化による労働力不足や財政問題に対応するため、政府は様々な対策を講じてきた。これらの対応策の1つとして、女性の就業を促進する政策があり、保育所の定員を拡大する政策や、育児と仕事の両立を支援する政策が挙げられる。近年、女性の就業率は上昇しており、かつて「M字カーブ」とよばれた就業パターンも徐々に解消されつつある。しかし、総務省「労働力調査」によると、2022年時点でも、結婚や育児が始まる25~29歳の層から、女性の正社員比率は依然として低下傾向にある。女性が出産後も仕事を続けるためには、家庭と仕事の両立を支援する施策の効果を検討することが、効果的な対策を明らかにするうえで急務である。

これまでの主な育児と仕事の両立支援施策として、育児・介護休業法の制定が挙げられる。この法律は1992年に施行され、その後、改正を重ねることで育児休業の対象者拡大、子の看護休業の充実、所定内労働時間の短縮制度の設置義務化など、さまざまな面で制度の充実が図られてきた。さらに、近年では父親の育児休業取得を促進するための改正も行われている。これらの仕事と育児の両立支援制度がどの程度、子育て世帯の女性の就業や正規雇用を促進し、また、女性の出産意欲を高めるかが問われている。このような両立支援施策の充実が子育て世帯の女性の就業状況や出生意欲にどれほど影響を与えたかを明らかにすることは、個々の女性の厚生はもちろん、日本経済の発展や社会保障制度の維持という観点からも重要である。この問題意識のもと、育児・介護休業法の改正が女性の就業行動や出生行動にどのような影響を与えるかを明らかにすることが、本研究の目的である。

本研究の学術的特色は、次の2点である。第1に、総務省の「労働力調査」のパネル構造を利用して育児・介護休業法改正と女性の就業行動や出生行動の関係を明らかにする点である。「労働力調査」は月次調査であり、同一の個人に対して2年にわたり、連続した2か月を調査する。従来の育児・介護休業法の制度改正と女性就業、出生に関する研究では主として年次データを用いた研究が行われてきたが、「労働力調査」の月次データを用いることで育児・介護休業法改正前後の就業行動や出生行動の変化をより精緻に捉えることができる。

第2に、同一のデータを用いることで約30年にわたる育児・介護休業法改正による就業行動や出生行動へ与える効果を比較できる点である。1992年に施行されて以来、育児・介護休業法は複数回改正されており、その改正内容も育児休業期間の延長、職場復帰後の両立支援施策の充実、父親の育児参加促進を目的とした制度の充実など、多岐にわたる。同一のデータを用いて各制度改正の効果の分析を行い、どのような制度改正が就業行動や出生行動に有効か明らかにすることによって、少子化関連政策について踏み込んだ政策提言が可能となる。

|

|

| 研究課題 | 商品交代を伴う価格変化集計量の計測の研究 |

|---|---|

| 研究代表者 | 外木 暁幸 (東洋大学) |

| 研究分担者 |

阿部 修人(一橋大学), 稲倉 典子(四国大学), DS Prasada Rao(University of Queensland)

|

|

2021年以降、日本では消費者物価指数(生鮮食品除く総合)の上昇率は日本銀行の示すインフレ目標(2%)以上に上昇し、家計が直面する物価水準とインフレ率の正確な計測の必要性は高まっている。現代では消費財・サービスの流通チャネルは小売店からネット通販やP2Pまで広範に拡大し、流通する商品銘柄も非常に多様である。また、商品銘柄の頻繁な交代がある中で、家計の生計費指数(Cost of Living Index; COLI)を正確に推定することは経済学の研究上でも、政策上でも極めて重要な課題と認識されている。

Sato-Vartia型COLIに代表される標準的なCOLIでは商品集合は時点を通じて一定と仮定されているが、POSデータ(小売店の商品ごとの販売記録)のように頻繁な商品交代が発生する場合は、COLIの正確な計測のために商品交代の効果をモデルに取り入れることが必要となる。Sato-Vartia型のCOLI とは、Constant Elasticity of Substitution(CES)型の効用関数において、商品集合が時間を通じて固定して、かつ、Taste Parameterの変動がないと仮定した支出関数に基づく生計費指数である。

Feenstra(1994) は、Sato-Vartia型のCOLIをベースとして商品交代の影響を取り入れたCOLIを提案した。Feenstra型COLIは新商品の投入によるLove of Varietyの効果を標準的なCOLIに加えたものであるが、新商品や退出商品の価格情報やTaste Shock(Taste Parameterの変動)の情報は計測されない。Redding and Weinstein (2020)はFeenstra型のCOLIにTaste Shockを導入し、その後のCOLIの計算に大きな影響を与えた。

購買される商品の交代が起こることの影響はより長期の物価水準の比較でより大きな影響をもたらすと考えられるが、FeenstraやRedding達の指数は激しい連鎖ドリフトが発生してしまうため、長期の物価比較には適さないものとなっている。

本研究では比較的長い期間で膨大な商品数と多様な店舗形態のPOSデータを用いて、商品交代を取り入れた、しかし連鎖ドリフトの影響をうけないCOLIを考案し、実際に計測する試みである。

|

|

| 研究課題 | The Health Effects of Retirement Policy Change: Evidence Based on Japan |

|---|---|

| 研究代表者 | Ting Yin (Research Institute of Economy, Trade and Industry) |

| 研究分担者 |

Mingjia Xie(Liaoning University), Emiko Usui(Hitotsubashi University), Yi Zhang(Central University of Finance and Economics)

|

|

To cope with the challenges of an aging society, particularly from a pension perspective, policymakers introduce a variety of retirement policies that raise the threshold for retirement, making it more difficult to retire. These policies can have socioeconomic consequences, one of which is on the population's health, given the established effect of retirement on retirees' health. Evaluating these consequences provides policymakers insights into the side effects of relevant policies, such as postponing retirement, from a health perspective. However, a comprehensive evaluation can be complicated due to the heterogeneous impacts of retirement on health. Some subpopulations are more likely to be affected by a given retirement policy change than others; meanwhile, different subpopulations may also be affected by retirement disparately. Given the well-documented health effect of retirement across different subpopulations (e.g., the retirement-induced health change differs by gender and location, Eibich, 2015), it is necessary to develop a comprehensive framework to understand the impact of policies that delay retirement on the overall health of the population. This framework must consider the heterogeneity in the health effects of retirement.

The existing literature has little discussion on the effect of retirement policies on the population's health, considering the heterogeneity in the treatment effects of retirement on health. When different subpopulations are affected differently by retirement in terms of their health, the commonly used average treatment effect estimated in the literature cannot evaluate the impact of the relevant retirement policy on the population's health. Our research aims to fill the gap in the literature by answering a key question: Given a specified change in retirement policy, what is the overall health effect in the population due to the change in retirement behaviors? Specifically, we first investigate the heterogeneous treatment effects of retirement on health in the population. Then, we calculate the overall health effect of the change in retirement behaviors due to a given change in retirement policy, utilizing the estimated before-mentioned heterogeneous treatment effects. We will conduct the empirical analysis based on Japan, which faces an aging society.

|

|

| 研究課題 | <ロシアにおける⼈⼝再⽣産と空間的⼈⼝再配置:ジェンダーと家計状況との視点から/td> |

|---|---|

| 研究代表者 | 五十嵐 徳子 (天理大学) |

| 研究分担者 |

雲 和広(一橋大学), Tamara Litvinenko(Institute of Geography)

|

|

ロシアでは1991 年末のソ連崩壊後,1992 年から2012 年までの20 年超に亘って死亡数が出生数を上回る人口の自然減少が続いた.ロシアへの流入人口と一時的な再生産年齢人口の拡大はそれをいくらか緩和したものの,自然減少という基調は変わらず2016 年以降もまた再度継続的な自然減を示している(Rosstat, 2022).日本の人口も2005 年以降自然減少を見せているが,ロシアはそれに10 年以上先んじていた.更にそれと並行して見られた地域間人口移動の変容も特異的であった.ソ連時代の開発対象地域であった僻地からの大規模な人口流出が生じているが,その人口の地理的再配置は依然として国民経済の効率性という観点から不十分なものに留まっていると指摘される.

何故こうした現象が生じたのか.その背景であるソ連時代の人口動態はどのようなものだったのか.人口の地理的再配置はロシアの経済効率向上に寄与しているであろうか,さもなければ何が必要とされるのか.総体的な人口減とそれを補うという誘因がロシア・ウクライナ戦争の背景にあるという指摘(Boot, 2023)は妥当性を有しているのであろうか.本研究はそのような問いについて,家計調査データに基づく分析と,非公開のロシア連邦統計局内部資料とに依拠して検討するものである.

社会的分業という点でロシアは日本に先行しているが,家庭内分業では日本とロシアとは対比可能な水準にあると推測される(Karabchuk et al., 2021).従って我が国はロシアの経験から,社会的分業の進展と強い男女規範との併存による出生動向への影響を展望する事が出来よう.他方死亡率について言えば,ロシアの死亡率は日本の1950 年代と比較可能な水準にある.2006 年以降ロシアは積極的な人口政策を導入しているが,その影響の定量的分析は未だ進んでいない.政策の有効性やその限界等の検討は,必ずや我が国の人口問題の展望にも示唆を与えるのであり,本研究はそれに取り組むものである.

そして人口減少に直面する中,国内経済の維持・発展のためには効率的な労働力の空間的再配置が焦眉の課題となる.ソ連時代に極北地域等に配置された人口は現代ロシアにおいて欧州部へ流入している.だがその動きは緩慢であり望ましい水準に達していないという指摘がある(Guriev and Vakulenko, 2015).このことを分析するにはロシア国内の地域間人口移動マトリックスの利用が必須となる.人口の減少と国民経済の縮小可能性が現今におけるロシア政府の攻撃的行動に帰結しているとすれば,隣国である我が国にとって,その長期的展望を描きロシア国内状況の予測可能性を向上させることは不可欠である.

ロシア等移行経済諸国について,人口動態規定要因を多面的に捉えようとするミクロ計量分析は限定的なものに留まっている.欧米諸国等を対象とする場合ミクロデータに基づく検討が主流であるが,ロシア経済分析においてそれは該当しない.その背景には,研究グループ単位でロシアのミクロデータを利用する事の困難という条件があった.だが一橋大学経済研究所は日本の研究機関として唯一それを解決しており,この状況は打開出来る.本研究はロシア経済の家計ミクロデータ分析の端緒の1つとなり,移行経済研究における我が国の位置を格段に高めるであろう.また同時に本研究の特徴は,ロシア連邦統計局内部資料であり非公開の地域間人口移動行列によって地理的人口再配置の広範な要因を特定するという事にある.このデータの獲得・利用はロシア国内の数人を除き,日本国内のみならず欧米を含めても一橋大学経済研究所しか実現させていない.

本研究の実現は,ロシア経済研究における家計ミクロデータ分析の利用・ロシア連邦統計局内部非公開データの利用によるロシア地域間人口移動分析の基盤構築・成果の国際的発信,という点において日本のロシア経済研究動向に格段のインパクトを与えることは勿論,ロシア・ウクライナ戦争の背景的要因とも見なされるロシアの人口・労働力動態の分析という領域における世界最先端の研究を我が国が主導する可能性を飛躍的に向上させるものと確信する.

|

|

| 研究課題 | 労働市場における競争制限的行為に対する規制のあり方に関する分析 |

|---|---|

| 研究代表者 | 礫石 恭伍 (一橋大学) |

| 研究分担者 |

佐藤 進 (一橋大学)

|

|

【研究目的】

本研究の目的は、労働市場における競争制限的行為が労働者の厚生に与える影響と、競争当局の政策介入のあり方を理論的に分析することである。その際に、人的資本投資、人材の獲得を目的とした買収(Acquihiring)、労働市場の摩擦といった、競争制限的行為による労働者の厚生損失の大きさや競争制限的行為の実施インセンティブに影響を与える要素を考慮する。

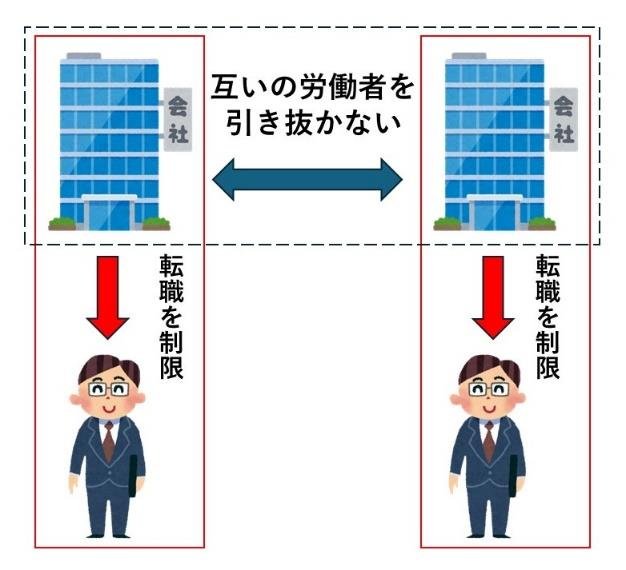

本研究では、労働市場における代表的な競争制限的行為として、引き抜き防止協定(右図の点線の枠)と競業避止義務による転職の制限(右図の実線の枠)に着目する。引き抜き防止協定とは、企業間で互いの労働者を引き抜かない旨を定める協定である。競業避止義務とは、企業と労働者の間での雇用契約において定められる、労働者が競合企業に転職することなどを制限する義務である。

【学術的特色】

当該分野では、既存研究において労働市場における競争制限的行為の影響はある程度分析されてきたが、競業避止義務をどの程度厳しく規制するか、引き抜き防止協定の摘発のために限られた資源をどのような産業に注ぎ込むかといった具体的な政策介入のデザインの問題については研究が深まっていない点が大きな課題である。政策介入のデザインを考える上で、競争当局が何を目的関数とするかは重要な問題である。生産物市場において、多くの国の競争当局の目的関数は消費者の厚生であると考えられている(Whinston, 2007)。生産物市場に対応して、労働市場においては、米競争当局が2024年4月に競業避止義務を禁止するルールを発表したことに見られるように、競争当局は労働者の保護に重きを置いている。したがって、本研究課題では、労働者の厚生を競争当局の目的関数として理論分析を行う。既存研究においては、競業避止義務が就業者の賃金を低下させる一方で雇用を増加させることを示唆したShy and Stenbacka (2023)などの研究は存在するが、競争制限的行為が労働者の厚生に与える影響に焦点を当て、さらに競争制限的行為に対する政策介入まで分析した理論研究は非常に少ない。既存の理論研究では、競争制限的行為は労働者の厚生を必ず下げるものと考えられていることがしばしばある。しかし、競業避止義務が企業の労働者に対する訓練を促進し、労働者の生産性の上昇を通して賃金を上昇させ、厚生を改善する可能性も十分考えられるため、労働者の厚生への影響は明らかでなく、分析の価値がある。

本研究の特色は、競争当局の目的関数を意識して労働者の厚生に焦点を当て、人的資本投資、Acquihiring、労働市場の摩擦を考慮して、競争制限的行為が労働者の厚生に与える影響のより現実的な評価を行う点にある。また、労働者の厚生の評価にとどまらず、競業避止義務をどの程度厳しく規制するか、引き抜き防止協定の摘発のために限られた資源をどのような産業に注ぎ込むかといった政策介入のデザインについても分析を行う点に独創性がある。

|

|

| 研究課題 | The Effect of Technological Decoupling on the Japan's and Global Trade and Welfare |

|---|---|

| 研究代表者 | Konstantin Kucheryavyy (City University of New York) |

| 研究分担者 |

Deseatnicov Ivan(HSE University), Fukao Kyoji(Hitotsubashi University)

|

|

Recent geopolitical tensions between the United States, Japan, and other developed countries on one side, and China and Russia on the other, have intensified concerns about the spread of advanced technologies. In response, the U.S., Japan, and other developed nations have tightened export controls on technologically advanced products, such as semiconductors, with the goal of restricting the sale of these products to China and Russia. The ongoing research project titled "The Effect of Technological Decoupling on Japan's and Global Trade and Welfare" investigates the impact of these policies on foreign direct investment (FDI), international trade, and economic welfare since 2018. This study aims to address the following questions: (i) What are the effects of these stricter export controls on the economies of China and Russia, and how do they influence trade and economic welfare of Japan, the U.S., and other developed nations? (ii) How does technological decoupling affect the production and trade activities of Japanese companies, and what implications does it have for the FDI strategies of Japanese multinational enterprises (MNEs)? (iii) What are the exit patterns of Japanese firms from China and Russia as a result of technological decoupling?

Research background and goals